Cuando llegó el autobús a Chinchón llovía a cántaros, y cuando esperaba al de regreso volvió a llover, pero en las tres horas que paseé el pueblo las nubes se refrenaron como señoras.

En cuanto se cerró la puerta, eché a correr, en imitación a las otras dos personas que habían bajado del autobús y ahora se alejaban. Uno de los dos se refugió en un soportal. El otro, que sí tenía paraguas, dobló la esquina a la par que yo sacaba el móvil para comprobar si era a la izquierda que debía doblar también. No sabría decir si alguna vez he llegado a comprar un paraguas propio, o si es que de tanto en tanto han ido apareciendo. Esta es una de esas historias. Convencida de que seguir así, desprotegida, bajo la lluvia, no iba a ser tan divertido a la que empezaran a pesarme los pantalones y a hacer chopchop los pies, seguí la luz de una tienda. Tenían cromos, figuritas de acción, miniaturas, piedras esotéricas y una burra con veinte prendas. Me frené en la entrada y me vi, contra mi voluntad, en un espejo; que no soy de buscarme mucho en ellos, no vaya a desmitificarse la imagen que tengo de mí misma cuando me siento todopoderosa. El sentimiento en esta ocasión se lo debía al espasmo que horas antes me había levantado del sofá para traerme a este pueblo. En el espejo vi un flequillo dividido en dos trenzas chorreantes, como dos cortinas recogidas a lado y lado de la frente. Desde una lejanía prudente pregunté al dependiente si vendían paraguas, y miró por todas partes a pesar de que no. Era evidente. Que no había paraguas en su inventario. Pero fue un gesto tierno que me dejara quedarme un rato más mientras fingía la búsqueda. Casi como por agradecimiento, y porque hacía tiempo que andaba detrás de un jersey como aquel, agarré la percha que tenía a mi lado y pedí permiso para entrar en el probador, ya más seca. El hombre llamó a la mujer, que supe se llamaba Ana María cuando le hice el bizum por no una sino dos piezas: el mismo jersey en beige y en negro. Ana María correspondió a la amabilidad del que sospecho era su marido, ofreciéndome un paraguas de la Comunidad de Madrid. Te lo regalo, me dijo, pero no me sentía merecedora. Volví a la tienda para devolvérselo al dar por terminada mi visita a Chinchón y deshice el mismo camino, por la Calle Grande. Menos mal, suspiró al verme tres horas más tarde, porque no había recibido mi dinero. Afortunadamente, el número que había yo guardado por error no tenía bizum, así que nunca llegó el pago donde no debía llegar. Ana María dijo: todo pasa por algo. Y aunque me he declarado infinitas veces adversaria de esa conclusión tan evasiva, en el momento pensé que tenía razón, que todo pasa por algo, que de haber salido de casa preparada para la lluvia no la habría conocido a ella y no estaría ahora forrada en algodón. El pueblo me ablanda.

Viene siendo ya momento de entrar en él.

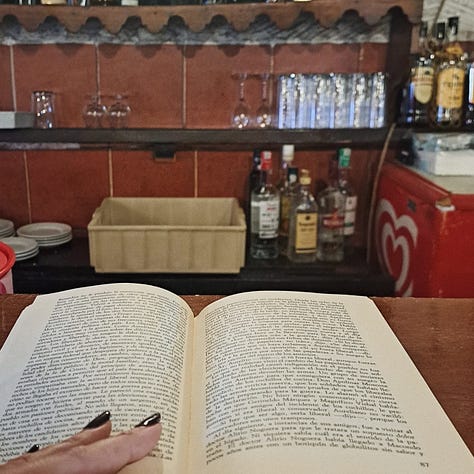

Por recomendación de Ana María, me deslicé como un caracol hasta la barra de Mesón el Duende para recuperar el calor. En lo que me duró el americano, avancé con Cien años de soledad, ahora que he terminado Pedro Páramo y antes de este El camino. De pueblos va la cosa, y reconforta que todo vaya de lo mismo por una vez. Un camarero muy simpático se aventuró a decirme que también él tenía pendiente leerse La celestina. No me vi con el ánimo de corregirle. No me apetece corregir a nadie, nunca. Cierto es que la portada de esta edición de Cien años de soledad despista: una mujer yace sentada, con desaliento, en una silla; y el título del libro está escrito en el lomo. Por eso lo volteo un poquito, que el chico se dé cuenta, que yo no tenga que decirlo. La última vez que recuerdo leer tan de seguido como ahora tenía 9 años y la nariz metida en Manolito Gafotas o Harry Potter. Llevaba los libros conmigo a todas partes, sobre todo en los veranos que nos gastábamos en La Antilla, y eso abría conversaciones. Y tú, ¿de qué casa eres? Y yo decía Griffindor porque es lo que hubiese dicho cualquier niña a esa edad; estoy convencida, aunque ahora pretendamos ser más auténticas. Sea como sea, hablábamos de lo que leíamos, porque eso es lo que tienen los libros. Y eso tenían los 90 y más todavía años anteriores. Todos los niños con la misma lectura. Todos los niños enchufados a un canal de televisión, también, hablando de uno o dos dibujos.

Por allá cuando veraneaba en La Antilla, por orden de mis abuelos y porque algunos sí queríamos, andábamos toda la cuadrilla de primos hasta una calle y nos parábamos frente a la terraza de una casa, que quedaba a pie de calzada, para escuchar el sermón del cura. Así, mientras el sol nos torraba los pómulos y oíamos el oleaje del mar que nos recibiría a las y media, disfrutábamos la misa. A los 14 años supe que no quería confirmarme, que no había nada que confirmar. La creencia en Dios “se me había pasado”. Pero no el respeto. Eso queda en algún cajón que la mente abre cada vez que piso un lugar sagrado y me urge quitarme el gorro, si es que llevo, sacar las manos de los bolsillos y guardar silencio. Con esas iba cuando abrí el pórtico de la Iglesia de la Asunción, en Chinchón. En el centro del altar hay un lienzo de Goya que representa la asunción de la Virgen. No lo sabía. Lo supe cuando leí la plaquita de la entrada. La verdad, no sabía nada de Chinchón, excepto que es (como todos los que vengo visitando) uno de los pueblos más bonitos de España. Y que queda a cuarenta y cinco minutos de Madrid en coche. Y el doble en autobús. Que es conocido por el ajo y el anís, eso lo supe en cuanto pateé dos cuestas. Pero no probé ni una cosa ni la otra, del mismo modo que tampoco me planté delante de aquella pintura de Goya porque coincidió mi entrada a la Iglesia con la misa de las seis y, aunque nada me prohibía quedarme, me pareció de mal gusto ocupar la clase de los mayores. Así que estuve en Chinchón, pero no en el Chinchón del que se habla. Y eso es todo lo rebelde que puedo ser.

En el mirador, a los pies de la Torre del Reloj, con la mirada puesta en la superposición de muchas casas blancas encaladas, se me acercó una pareja. Que qué hacíamos por allí, preguntó ella, en plural, y me costó sus segundos decirle que estaba sola, que no conocía al grupo de turistas. Les eché siete fotos y nos despedimos, con la intención vaga de encontrarnos más tarde en el Parador, que estarían allí tomándose un vino, dijo ella también, como si anhelara la compañía. No sé muy bien en quién de las dos pensaba.

También fue en los 90 que empezó en mi familia la tradición de visitar todos los Paradores de España; nos hicimos Amigos. Con mayúscula, como se indica en la tarjeta de fidelización. Y dejamos de hacerlo pues porque la vida; dos hermanas viven ahora en Estados Unidos y yo de mi propio cuento, que no es tan distinto. Solo más económico. De todos los pueblos se dice lo mismo: que son un viaje al pasado. El peaje para visitar Chinchón desde Madrid fue de dieciséis euros: cuatro autobuses, un café americano, un imán, un vino, unos boquerones y una bolsa de patatas.

Los jerséis no los cuento.

Antes de reencontrarme con Ana María y dirigirme a la parada de autobús sin paraguas y que rompiera de nuevo a llover (y todo lo que ya sabes), me detuve en el bar Fuentearriba a por el vino de despedida que disfrutaría yo conmigo. Empujé la puerta del bar con ese miedo irracional que tengo de que no haya que empujar sino tirar, mientras los de dentro presencian el espectáculo y piensan qué tonta es esta chica o, lo que es peor, que no sea esa la entrada sino algo que se le parece pero que, a todos los efectos, no es una puerta. Y eso pasó. Empujé tres o nueve veces hasta que advertí al otro lado del cristal las manos de unos señores zarandeándose en el aire, indicándome la entrada. Jé. Me apalanqué allí media hora larga, diez o quince páginas, y me cobraron nada más que 1€ por una copa de vino blanco y una tapita de boquerones. Un euro. Un euro por una copa de vino blanco y una tapita de boquerones, repito. Como imaginarás, no pregunté. No fuera a ser por compasión. Con lo ricachona que me sentía, me adentré en la tienda Ratón Pérez con antojo de una bolsa de patatas. Para el viaje, me dije, aunque la terminé antes de que llegara el autobús. Dos críos sostenían, cada uno en sus manos, una cestita rosada con siete u ocho chucherías. Analizaban sus opciones con determinación del mismo modo que yo tomaba la elección de la bolsa como cosa seria. La más pequeña se acercó al dependiente y preguntó: cuánto llevo. El señor contó de cinco en cinco céntimos y, anunciado el total, la niña añadió con satisfacción una botellita de un líquido naranja a su compra. Yo a su edad pensaba que la adultez era tener mucho dinero y ahí estábamos las dos, una tarde de sábado caprichosa, contando nuestras monedas.

De últimas, eché un vistazo al calendario de la pared para comprobar el año.

En pueblos anteriores…

Mirambel (Teruel), que trata sobre:

Me tienes enganchada a tus aventuras. Una pregunta: ¿sigues pensando que eres de Gryffindor?

:)